www.segnalo.it - Tracce: il tempo che resta

www.segnalo.it - Tracce: il tempo che resta

|

|

IL TEMPO CHE RESTA. RICORDI 2003 |

31 dicembre 2002

“Osservare la polvere in un raggio di sole ci aiuta a vedere l’invisibile”

Un esercizio per il 2003

Durata: dai quindici ai trenta minuti

Materiale: una camera, un raggio di luce

Effetto: rassicurante

Una stanza alquanto buia. Imposte socchiuse. Attraverso esse un raggio di luce. Sole vivo, cocente, raggi obliqui dell'alba o del tramonto. Nella luce che attraversa l'ombra si stagliano innumerevoli scintillii. È certamente uno degli spettacoli più emozionanti e più magici che gli uomini possano contemplare.

Migliaia di piccolissime schegge che trattengono e riflettono la luminosità piroettano, girano, passano e ripassano. Puntini, bastoncini, microscopiche piume, infimi fiocchi, minuscole cose aeree, leggere, danzanti attraversano la luce in modo sublime, serio e gioioso, terribilmente indaffarati, agitati da vortici e itinerari impossibili da seguire. Frammenti di traiettorie, puri lampi di vita.

Ciò che colpisce di più in questo miracolo dello scintillio è la densità. Tralasciate i ricordi dell'infanzia, i giochi di un tempo, le case di campagna, l'odore degli armadi se è il caso. Non vi aggrappate a questi strabilianti granelli. Il confine tra la luce e le tenebre è improvvisamente così rigido, netto e diretto che ci sembra quasi possibile toccarlo con mano. Il brulichio delle particelle appare e scompare dall'altra parte della barriera. Ed è qui che è possibile sognare.

Sono poche le esperienze semplici che danno così intensamente la sensazione di un mondo invisibile improvvisamente svelato. Nel raggio di luce appare come un pezzo di spazio diverso, inserito nel nostro, un universo dell'altra faccia, del rovescio del globo, dell'altrove, reso di colpo visibile come per effrazione.

Come sarebbe il mondo se vedessimo scintillare continuamente, ovunque e sempre la polvere? Non c'è continuamente, ovunque e sempre uno strato invisibile e al tempo stesso presente? Uno strato che è possibile raggiungere, uno spazio incastrato in quello che conosciamo?

E se si trattasse solo di saper socchiudere bene le imposte?

Roger - Pol Droit, Piccola filosofia portatile

Rizzoli, 2001, p.87-88

COMPLEANNO. 55 anni

24 Dicembre 2003

I miei auguri a Luciana per quest'anno:

16 dicembre 2003.

Mi sveglio in piena notte. Troppo sveglio per provare ad addormentarmi, anche se alla mattina devo partire presto per il lavoro.

Mi scorrono nella mente gli intrecci della storia raccontata nel film "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana.

Tutto ì emozionante in questo film, che davvero "muove" dentro.

A cominciare dal titolo che mi ricorda l'intelligenza di Pier Paolo Pasolini. Vorrei ringraziere uno per uno gli sceneggiatori, il regista, gli attori, il produttore.

6 ore di storie che scavano dentro. Che interagiscono con la mia maturità biografica dai vent'anni.

Vivo un episodio di chiara connessione fra l'Io - individuo e la società. Le nostre vite singole che, tuttavia, corrono nella storia collettiva.

Marco Tullio Giordana ha saputo "fare anima". Ha raccontato con il cuore, nutrito di pensiero. Bellocchio (penso al suo film sull'assassinio di Aldo Moro) è cerebrale, il suo sguardo è livido e giudicante. Invece nella Meglio gioventù ogni episodio-sequenza raggiunge una sua vetta emotiva alta. Passa per il cuore, provoca le lacrime, arriva alla memoria.. Lascia una traccia profonda.

Ho visto in chiaro- scuro la compattezza ideologico-culturale degli anni '60-'70. Anni di pensiero totalizzante (di qui o di là) che escludevano dalla osservazione altri sguardi.

Eppure da quella compattezza nascevano e crescevano itinerari diversi.

Come la psichiatria esistenziale di Nicola che, per rispettare la libertà dell'altro rischia di non entrarci in rapporto.

La dura incapacità di esistere di Matteo, che però diventa poliziotto. E quindi tutore di quell'ordine che è necessario per la sicurezza delle persone che vivono nelle nostre società attraversate dalal violenza. Per lui esistere diventa impossibile, non riesce a rompere il suo guscio.

L'impegno pedagogico della madre (una grandissima Adriana Asti, che ha l'occasione di fornire una interpretazione memorabile). Il suo sorriso incoraggiante, quando i ragazzi leggono in classe la poesia e la "commentano", è un inno alla gioia. Insegna che si può vivere con poco, appunto con una poesia, ma che si deve e può crescere.

La bellissima Mirella, con la sua vita appesa ai 5 minuti con Matteo, sulla terrazza sul mare. Un figlio dopo una sola notte d'amore.

L'incontro casuale con Nicola, attraverso una fotografia.

La legnosa Giulia che, a causa di quella disumana compattezza ideologica che ha interrotto tantissime vite, abbandona tutti per il buio claustrofobico del terrorismo. Ma anche lei, dopo gli anni della espiazione ("bisogna piangere", altro messaggio del film) ritrova qualche filo per ridarsi senso (la filgia, diventata grande senza di lei, la musica).

Mi accorgo ora che la figlia si dedica al lavoro del restauro, come a legare vita e gesti di cura sulle cose. Qui l'insegnamanto è che la vita è fatta di spostamenti in avanti, ma anche di recupero del passato. In fondo come faccio anch'io quando sistemo i dischi jazz di mio padre o alcuni suoi libri dei suoi anni '40.

L'economisra che diventa bersaglio delle brigate rosse ("Mi hanno puntato")

L'operaio della Fiat. Una biografia che è un trattato di sociologia economica: da lavoratore fordista alla catena, a manovale, a artigiano - imprenditore edile.

9 dicembre 2003

Riusciamo a ritagliarci un tempo di teatro:

La Marchesini interpreta venti personaggi per raccontare l'insolito funerale di Clive Dunlop, trentaquattro anni, professione massaggiatore. Politici, affermati professionisti, imprenditori, gente di spettacolo, "una folla eccelsa e avariata" che si ritrova per ricordare uno straordinario fisioterapista, nonché dispensatore di impareggiabili favori sessuali. Surreali equivoci e divertenti elogi funebri si susseguono tra l'imbarazzo generale.

«Meravigliosissima possibilità - dice Anna Marchesini - di diventare un 'condominio parlante', un quartiere, un paesaggio dentro e fuori, mille teste e un'anima balorda, la voce pensiero, i rumori di sottofondo, le voci fuori campo, due persone in una. Il mio sogno: coniugarmi al plurale, raccontare in acrobatico, moltipllcare le voci, le presenze, parlare tra noi e noi e voi, contenere una folla per guadagnare l'ubiquità, restituire, spero, la parola al silenzio, perché i fedeli (pardon!) i presenti possano ascoltare con gli occhi e guardare con le orecchie».

IL PADRE

30 Novembre 2003

I miei studi sullo scrittore americano Robert Bly sono avvenute nell'ambito delle politiche per le famiglie.

E' lì che si intercetta il tema della riduzione dei ruoli paterni nelle società contemporanee. L'argomento era già stato elaborato dai sociologi della Scuola di Francoforte negli anni '60 e '70 (Marcuse, Horkheimer, Adorno) e dallo psicologo sociale Mitscherlich.

Negli ultimi anni emergono altre letture meno unilaterali: Bly, appunto, ma (in Italia) anche gli studi di Claudio Risè. Quest'ultimo ha appena pubblicato "Il padre: l'assente inaccettabile" Edizioni San Paolo.

Risè è un attento psicologo junghiano che rischia di essere unilaterale tanto quanto quei filosofi, però è persona di vaste e colte letture. Ha solo una idea molto molto bizzarra: che Berlusconi incarni la figura maschile della responsabilità. E' un incredibile lapsus di un bravo psicanalista. Basta non soffermarsi su questi giudizi un po' servili (tipici della perdita di senso della cultura italiana in questa congiuntura storica) e addentrarsi in altre parti della sua ricerca. Vale la pena di leggerlo.

COMPLEANNO. 55 anni

26 Novembre 2003

Oggi compio 55 anni. Forse sono ai due terzi della mia vita. Chissà.

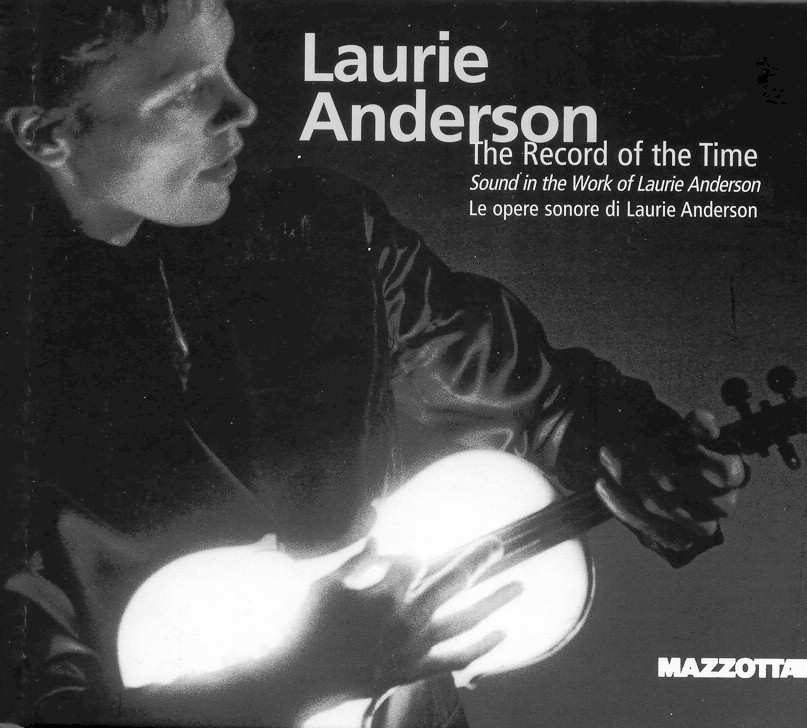

Ieri sono riuscito a farmi un regalo inaspettato. A Milano c'era la mostra The Record of the Time di Laurie Anderson.

Creatrice di "opere sonore". Davvero emozionanti, stranianti, sorprendenti. Direi esercizi sensoriali di grandissima qualità artistica. Sfogliare le pagine di un libro manoscritto: sentirle frusciare, vederle scorrere, sapere che qualche mia molecola è rimasta lì. Il tavolo monofonico: sedersi su uno sgabello, appoggiare i gomiti sulle viti del tavolo, chiudere gli occhi e sentire la musica che attraversa tutto il corpo. Vedersi attraverso la videocamera montata sull'archetto video. Ascoltare il flusso di coscienza del pappagallo elettronico. Vedere il modellino piccolo (quasi una statuetta) di Laurie che racconta di pochissime sedute presso uno psichiatra.

Pomeriggio davvero speciale.

Ho anche ricevuto in regalo da P. un vecchio libro del 1958: Giorgio Galli, "La sinistra italiana nel dopoguerra". Altra esperienza all'insegna delle sensazioni e dei ricordi.

Mi fa piacere sfogliare libri che hanno una certa età. Vedendo questo mi è subito venuto alla mente che nel 1958 usciva il "classico" Assistenza e previdenza sociale di Laura Conti (un libro fondamentale sia per la mia formazione sia, poi, per il mio lavoro. E pensare che l'avevo trovato del tutto per caso su una bancarella di Piazza Cairoli !) ed ancora "Il principe senza scettro" di Lelio Basso (altra lettura che ha contribuito alla mia formazione"ideologica"). Nella copertina del libro di Giorgio Galli vedo che già in quegli anni Giovanni Sartori aveva pubblicato una delle prime edizioni del suo "Democrazia e definizioni". Quanto tempo e quanta tristezza pensare che siamo arrivati agli inizi del 2000 con una dittatura mediatica. A causa degli errori politici della cultura di sinistra.

E proprio vero che un libro è come un sasso gettato nell'acqua: si formano onde che vanno allargandosi per finire anche molto lontano.

Ma la sorpresa più forte è stato il regalo di Luciana. Mi ha fatto trovare la radio - sveglia progettata da Henry Kloss e distribuita dalla Tivoli Audio di Cambridge - MA, USA !

Una meraviglia che combina la più sofisticata tecnologia moderna con la struttura delle vecchie radio degli anni trenta: con le manopolone per la ricerca dei canali e pochissimi tasti di regolazione.

Semplicità e potenza comunicativa in una sintesi unica.

Un oggetto speciale che accompagnerà tutta la mia vecchiaia e che mi aiuterà a superare con meno sofferenza questi anni piuttosto crudeli. Meno televisione e più radio. Come ai tempi di guerra con Radio Londra, ad attendere la liberazione degli anglo-americani dal nazismo e fascismo.

Grazie, Luciana. La mia luce.

19 settembre 2003

La mia educazione politica adulta è segnata da due eventi.

Il primo è il colpo di stato della destra militare cilena nel 1973. Il golpe cileno fu di una violenza spaventosa e colpì molto chi sentiva l'importanza di un proprio impegno attivo nella politica. Questa tragedia indusse il segretario del Pcì Enrico Berlinguer a un autoesume radicale delle prospettive della sinistra. Nel mese dopo il golpe, Berlinguer pubblicò tre articoli su «Rinascita»; l'ultimo proponeva l'idea di un compromesso storico con la Democrazia Cristiana. «Non si governa con il 51 per cento». L'alternativa di sinistra veniva accantonata, a favore dì un accordo tra 'Le forze popolari dì ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico». Fu una lungimirante scelta politica nella direzione di una "alleanza per la democrazia" contro i pericoli di svolte autoritarie anche in Italia. Risultava già chiaro agli occhi del "moderato" Berlinguer, ben prima che i documenti della Cia certificassero l'investimento americano sul golpe, che la sinistra cilena aveva fallito per i suoi strappi massimalisti, perché aveva perduto l'appoggio della Democrazia cristiana, perché si fondava su un governo di minoranza che suscitava il timore dì un cambio di sistema.

Il secondo evento è rappresentato dall'assassinio di Aldo Moro da parte delle brigate rosse.

In quegli anni ho forgiato un mio punto di vista personale e politico molto forte: rispetto e difesa delle istituzioni della democrazia; avversione dell'estremismo ideologico della minoranze. Ho perso molte amicizie per queste convinzioni intransigenti.

Anche in un sistema politico bi-polare (destra e sinistra) sono le posizioni di centro quelle più responsabili, perchè si fanno carico del peso di portare avanti i processi di cambiamento in modo realistico ed utilizzando i mezzi della convinzione razionale. (e non quelli della prepotente rappresentazione ideologica della realtà)

Queste riflessioni mi si ripropongono dopo aver visto il film "Buongiorno, notte" di Marco Bellocchio, per l'appunto dedicato all'assassinio di Aldo Moro, dopo circa due mesi di prigionia e di interrogatori molto simili alle torture staliniane di cui ha parlato Arthur Koestler nei suoi libri.

Il film oscilla fra la storia e il sogno. Viene fuori molto bene la claustrofilia dei terroristi. La figura di Moro si ingigantisce sotto tutti i profili (come politico, come marito, come padre, come persona che non vorrebbe morire e si difende disperatamente come può). Forse è per questo che il figlio Giovanni ha molto apprezzato l'opera.

Ma io colloco "Buongiorno, notte" fra i quelle dei cattivi maestri.

Bellocchio infatti non rinuncia alla sua interpretazione di estremista politico (a discapito di quella artistica di regista) ed attribuisce ai partiti di allora (Dc e Pci in primo luogo) e perfino al papa Paolo Sesto la responsabilità della morte di Moro. C'è una carrellata finale sui vari rappresentanti politici di allora che determina una caduta irreversibile di un film la cui narrazione era stata anche emozionante fino ad allora. Il messaggio di Bellocchio è chiaro: bisognava trattare e cedere alle BR che avevano trucidato cinque militari della scorta. Solo dopo avere scritto queste pagine ho letto un articolo di Mario Pirani che conferma con ampiezza di dettagli il mio giudizio.

Stenta, nella sinistra, a venire avanti il principio che la responsabilità è innanzitutto un fatto individuale. La Braghetti (la brigatista che governava la casa e che ha scritto un diario che lei vorrebbe essere di pentimento) poteva in ogni momento fare una telefinata liberatoria. Bastava sollevare il telefono.

Gli assassini sono stati i terroristi delle BR e basta. Solo loro, immersi nelle loro follie persecutorie che Dostoevski ha già descritto nei "Demoni".

Solo loro che da sopravvissuti cianciano ancora nei loro libretti di "circostanze oggettive " che hanno determinato i loro agire. Nessuna responsabilità, per loro, ma la "situazione".

Il berlusconismo è lo spaventoso paesaggio che mi tocca vivere in questi anni. Ma la condiscendenza di ampie aree della sinistra alle teorie che negano la responsabilità individuale in nome delle "circostanze estreme" è un paesaggio altrettanto mostruoso.

LA COLONNA SONORA DELLA MIA VITA

16 Settembre 2003

Caro G.

il tuo interesse per la cantante americana Nina Simone stimola la mia voglia di ricordare questa straordinaria musicista.

Così ho pensato di farti avere alcune delle antologie che ho messo assieme e che continuo a sentire con intensità ed emozione sempre nuove.

Nina Simone ha creato solo capolavori ed appartiene ai “classici”.

Ogni sua interpretazione è come un dipinto o come un’opera teatrale. Le sue esecuzioni sono costruite come scene teatrali: ci mette una intensità che può essere percepita ogni volta ed, anzi, ad ogni ascolto la si penetra ancora meglio. Ma i suoi canti ed il suo piano sono percepibili anche come pennellate: nere, gialle, blu (molto blu), bianche …

Anche le sue re-interpretazioni ( B. Holiday; J. Brel, J.J. Walker, G. Harrison, R. Newman) sono una ri-creazione: diventano più belle. Nina prende in voce un ritornello, lo amplifica, lo tira da tutte le parti e lo fa diventare un classico. Quasi sempre infinitamente più bello di come lo ha cantato il suo creatore.

E poi: la sua musica dura nel tempo. Sembra che tutte le mode passino. Ma se lei canta dagli anni ’50, ’60, ’70 il tempo sembra non passare. Tutto il resto diventa magari bella musica, ma datata. Mi capita di sentire Frank Sinatra, che tanto piaceva a mio padre. “The voice” giustamente. Ma musica e voce sono irrimediabilmente legate a quel tempo

In lei non trovo nulla di datato. Insisto: un classico.

Le sue opere migliori risalgono, appunto a quegli anni storici e quindi ai suoi 20-30-40 anni.

Un trentennio di poderosa creatività intellettuale e artistica.

Mi sono chiesto come mai Nina Simone è così sempre attuale e moderna. Credo che sia dovuto al fatto che per lei la musica è stata una missione ed un rapporto con il suo pubblico. Si sente che vuole comunicare con le persone che la ascoltano: ci mette un impegno totale che finisce inevitabilmente per essere percepito.

Nina Simone ancora oggi ha in tutto il mondo persone che la ascoltano. E’ un mondo parallelo, un “regno” laterale di cui lei è la regina.

Come vedi la mia ammirazione è perfino esagerata.

Spero che possa piacere anche a te. Magari non subito, ma nel corso del tempo

Nina Simone scava in profondità e migliora di ascolto in ascolto.

Ci vuole calma e interiorità per “sentirla”.

Prova a cominciare con la prima facciata di “I Love You Nina” (tratta dal disco “And Piano”del 1969). Non perdere la bellezza incredibile di “I Get Along Without You Very Well”.

ciao, a presto

2 agosto 2003

LETTERATURA AMERICANA

Ricompare il mai sopito antiamericanismo. Effetto di una invidia che è cominciata quando questa parte del mondo è venuta a liberare l'Europa dal nazismo e dal fascismo. La cultura politica di matrice socialista e socialista allora parteggiava per la Russia sovietica e il successivo predominio mondiale deglI U.S.A. è a loro apparso intollerabile. Da lì anche l'anti-ebraismo con la scusa di Israele.

Rifletto su questo pensando alle "famiglie" di narratori americani: Dylan Thomas, Whitman, Saroyan. Scrittori che sanno esaltare la democrazia americana, fatta da immigrati.

Saroyan, che spendido raccontatore di persone!. Uno scrittore meticcio, si dovrebbe dire. "Saroyanesqe" è uno stile.

POLITICA

8 luglio 2003

Sogno

Questa notte ho sognato una campagna elettorale in cui il Centro Destra fa a meno della Lega e il Centro Sinistra fa a meno di Rifondazione comunista.

Il sogno sfuma su chi vince.

Ma poi il ricordo torna sui leghisti che tornano nelle valli infinitamente meno arroganti di quello che sono e sui rifondaroli che si ritirano nei loro territori sociali. Questi ultimi, però, li vedo vedo contenti a specchiarsi nella loro "diversità", ostentando aristocratico disprezzo per tutti coloro che non hanno lo stesso furore ideologico. Moderni Narcisi che fanno annegare nell'acqua se stessi e tutti noi che non vorremmo questa orrenda destra che è peggio di tutte le destre europee.

Mi accorgo che quella campagna elettorale era un sogno, ma per qualche ora notturna sono stato felice.

POLITICA

7

luglio 2003

Caro

dott. Ezio Mauro

questa

è una lettera personale che, spero, le possa arrivare.

Volevo

ringraziarla per i suoi articoli, per il modo in cui li costruisce e trova le

parole giuste per dire il tormento di questa fase della sfera pubblica.

Ho

appena letto “Il fattore B che ci allontana dall’Unione” (3 luglio 2003) e

l’ho riletto a voce alta a mia moglie.

Il

fatto è che in questi momenti le sue parole hanno la forza espressiva di

mostrare in un modo più razionale il mio dolore per l’orribile decadimento

della politica, dovuto alla “svolta

linguistica” del nuovo potere.

Quando

lei parla di “mancanza di cultura istituzionale” e di dilettantismo che

tanto piace in Italia” vi trovo la più sintetica definizione di quanto stiamo

vivendo.

Con

il berlusconismo sono ancora venuti a galla gli antiche vizi della cultura

pubblica italiana. O meglio dell’assenza di cultura pubblica, come ha

ben studiato l’antropologo

Carlo Tullio Altan (Populismo e trasformismo, Feltrinelli).

Non

so quanti sono gli italiani che provano “infelicità”

(vignetta di Altan – figlio dell’antropologo di cui sopra -, su l’Espresso

del 10 luglio): se i lettori di Repubblica sono circa 600.000, ottimisticamente

ritengo siano 300.000.

Bene:

sono fra quei 300.000 che SENTONO l’etica dei suoi articoli.

E’ come se sotto il messaggio razionale (dati, informazione, eventi,

argomentazioni) si sentisse un altro parlare: appunto quello etico. Di chi è

attonito per quanto avviene, eppure cerca di ragionare e comunicare questo

sentire.

Certo

è impressionante che l’Italia si riconosca in un Mussolini aggiornato

all’epoca televisiva. So che ci sono i puristi che dicono: “Ma no, non è la

stessa cosa … La situazione è

profondamente diversa ….”.

Eppure

a me sembra che sia così. Lo stesso spirito gregario, la stessa scurrilità, le

stesse prepotenze, lo stesso odio per chi non è del gruppo. Certamente non è

la stessa cosa. Forse non occorre l’olio di ricino (ma chissà? nei paesi del

mio lago i leghisti controllano il territorio e il loro quoziente intellettivo e

la loro muscolatura sono mobilitabili) perché bastano le serate di Vespa e una televisione che ha

epurato Biagi e Santoro. Una televisione che produce palinsesti simili

all’olio di ricino.

Fa

paura il sorriso dell’uomo. Ma ancora di più fanno paura i suoi pretoriani.

Possibile che nessuno trovi il coraggio di “prendere la parola”. Possibile

che intelligenze come quella di Giuliano Ferrara applaudano come ad un talk

show? Possibile che studiosi di politologia, di diritto non dicano che è tutta

una storia del pensiero politico che viene bruciata (Tocqueville in primo

luogo).

Con

il berlusconismo è avvenuto il peggio del peggio. Altroché il “Non vogliamo

morire democristiani!”. Forse lei non sarà d’accordo con me su questo.

Colloco Pintor fra i “cattivi maestri” e come tutti i cattivi maestri ha

sbagliato anche in quel giudizio: nel senso che le cose sono andate ancora

peggio del peggio che lui ideologicamente (per lo stesso odio che provava per i

suoi avversari) individuava

Spero

di non averla annoiata in eccesso. Ma ci tenevo a dirle che i suoi articoli

danno un po’ di respiro in un’aria sempre più irrespirabile.

Grazie, Paolo Ferrario

Con mio grande piacere arriva una sua risposta:

Gentile dottor Ferrario,

grazie per la sua lettera e per la sua attenzione al mio lavoro. Ma soprattutto grazie per la sua passione civile, una risorsa importante.

E' proprio questo che mi interessa: testimoniare un'idea diversa dell'Italia, rispetto a quella dominante. Quell'Italia c'è e la sua lettera lo conferma.

Un cordiale saluto. Ezio Mauro

Cure

Como / Tradate / Nesso / Pognana, 6 giugno 2003

Alle 8 e 45 arrivo a Tradate (passando da S. Fermo e Venegono) per il mio intervento medico sull'iride dell'occhio sinistro.

D. (gentilissimo, con la sua incoraggiante infermiera) mi invia i raggi laser: Prima un colpo quasi inavvertito. E poi, via via, gli altri. L'anestesia locale da collirio fa sentire un dolore lontano. Ma la sensazione immaginata della lacerazione è forte. Il bagliore si accresce: un colore bianco violaceo.

Ho un'iride collaborativa e così i colpi saranno pochi: forse 7 od 8. Potevano essere molti di più.

Ricordo il senso di "bucatura" di una parte dello straordinario apparato della vista. Mai come oggi rifletto sull'occhio: il mediatore fra il "me" e il "mondo". Il mio corpo storico, il mondo esterno e l'occhio come "traghettatore". Ancora: l'abisso interno e l'abisso esterno e l'occhio che presidia per tutta la vita questo contatto.

Sono tornato a Como un po' frastornato, passando per la pineta di Appiano. Mi sembrava di averla scampata da una brutta avventura. Così per rielaborare questa paura ho comperato due meli nani e un "maghetto della salute e prosperità".

Poi sono andato a Nesso. Ho dato da mangiare alla gatta Luna, che era là a custodire "suo" giardino.

Rifletto sull'esperienza, per imparare ancora qualcosa. E' vero: il mio intervento laser è stato leggero. Praticamente senza dolore. Ma ho pensato a quanti animali, nella sperimentazione, hanno sofferto per me. Bisognerebbe pensare sempre al fatto che parte del dolore che ci viene risparmiato lo dobbiamo ad un analogo carico di dolore che gli animali hanno, prima, patito per noi.

Ogni volta che mi occupo delle mie gatte devo pensare che, simbolicamente, sto risarcendo il loro obbligato contributo al nostro benessere.

Scrivo queste note sulla terrazza del Ristorante Meridiana di Pognana da dove si vede un altro punto di vista del nostro pezzo di lago.

Vista, Tatto, Gusto.

Ricorda il rischio della caduta di cui mi parla questo quadro che tengo nello studio:

Como 21 maggio 2003

Leggo con troppo ritardo un numero della rivista Inchiesta ed apprendo, in un articolo di una docente brasiliana (Ana Maria Rabelo Gomez - Universitade Federal de Minas Gerais, Facultade de Educaçao), che è morto Tullio Aymone.

Prematuramente scomparso, dice.

Non posso trattenere la mia commozione, ma lascio anche affiorare i ricordi. Fondamentali e forti. Perché Tullio Aymone, in un periodo troppo popolato da "cattivi maestri" cui la televisione dà un palcoscenico per le loro debolissime teorie , è stato un vero maestro. Un ricercatore dal "pensiero forte".

L'ho inseguito in tutte le sue lezioni che ha potuto tenere a Trento nel periodo 1969-1973. Non era facile, perché l'attività didattica era allora , a dir poco, discontinua. Continuamente interrotta dalla prepotenza dei leader e leaderini di Lotta Continua che letteralmente "occupavano" ogni spazio fisico e mentale dell'Università. Per loro chi faceva lezione e chi ci andava era un nemico.

Nel gorgo, solo per certi versi creativo, di quegli anni, Tullio Aymone è stato un ancoraggio sicuro. Una presenza per me indimenticabile. Da lui ho imparato alcune cose fondamentali che mi hanno accompagnato per sempre: l'importanza della storia, cioè della necessità di "storicizzare" ogni evento (l'educazione, la sociologia, gli strumenti metodologici, ...); il ruolo del sociologo come "operatore del sociale"; la politica come scelta etica; lo stimolo a studiare Antonio Gramsci, Giorgio Candeloro, Eugenio Garin . Da lì è poi venuta la mia successiva e lunga militanza nel PCI, dove ho cercato di mettere assieme (purtroppo con scarsi esiti) lo stare in un partito e produrre trasformazione sociale, anche attraverso gli strumenti della conoscenza.

L'ho conosciuto nella sua capacità didattica: parlava calmo seduto sulla cattedra, mettendo insieme lezioni che intrecciavano sociologia, antropologia, psicanalisi, filosofia marxista, ricordi di lavoro. In lui le teorie non avevano mai pretese dogmatiche: le usava solo come strumenti per comprendere ed agire. Con lui ho appreso nel vivo cosa è l' "immaginazione sociologica" e cosa può voler dire essere "impegnati" nella storia collettiva ed individuale. Suggeriva di studiare lo psichiatra Harry Stack Sullivan, ma collocando le sue pratiche terapeutiche nel quadro della struttura sociale degli Stati Uniti. Sapeva connettere le teorie della psicanalista Melanie Klein al più generale processo storico dell'educazione nelle società europee. Di Marx puntava a cogliere il metodo analitico e a mettere in ombra il dogmatismo dottrinario. Considerava Freud un rivoluzionario del pensiero, ma consigliava di mettere da parte la sua matrice biologistica.

Oggi sono diventati molto di moda i libri di Zigmunt Bauman: chissà quanti ricordano che Tullio Aymone fece tradurre, nel 1971, dagli Editori Riuniti il libro Lineamenti di una sociologia marxista, scrivendone l'introduzione ?

Agli inizi degli anni '70 sono poi andato a trovarlo a Milano, in una semplicissima casa popolare carica di libri. Cercavo consigli, cercavo una guida. Ero una persona confusa, sempre alla ricerca di piste, di orientamenti. E da lui trovavo sempre le parole giuste. Mi accennava al suo lavoro di sociologo urbano, appreso all Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi, con Chombart de Lauwe. Di questo autore ha scritto una introduzione alla edizione italiana di Des hommes e des villes, pubblicato da Marsilio. La sua vita professionale mi sembrava una avventura (Ivrea, l'Olivetti, Parigi, le ricerche nelle periferie urbane ....) e io avrei voluto fare qualcosa di simile:

Ancora mi ha ricevuto nella sua nuova fase di vita a Bologna, forse nel 1972. Mi disse che era stufo della rudezza della vita milanese e che lì trovava nuove e più ricche esperienze nelle quali collegare, nel suo irripetibile stile di vita, partecipazione sociale e ricerca. In quelle pochissime ore bolognesi è praticamente iniziata la mia professione. Mi disse di non occuparmi di scuola (volevo fare una tesi su quell'argomento, allora molto trattato) ma di sanità.

"Occupati delle Usl e di politiche sulla salute" mi disse. Io non sapevo neppure cosa fossero. Ma da allora inseguii quel tema. E la costruzione del sociale attraverso i servizi alle persone è diventato il mio oggetto di studio, di esperienza lavorativa e di scrittura. Così ho fatto la tesi sulla storia della sanità italiana e lui me l'ha presentata a Trento. Attraverso quella tesi ho conosciuto Laura Conti, di cui lui è stato amico ed anche ospite in casa sua, in una fase di difficoltà economiche. Così era la militanza del Pci: una comunità in cui, anche nell'asprezza della vita politica, c'erano azioni di mutuo aiuto.

Poi l'ho perso. Ho saputo dei suoi incarichi universitari successivi e ne sono stato contento: passava da una vita precaria ad una nuova situazione di insegnamento e di ricerca. Ma ho sempre cercato i suoi programmi, le sue bibliografie. Invidio gli studenti modenesi che hanno potuto, forse, ascoltarlo con più ampiezza di tempo.

Ho tenuto, come compagni di viaggio, tutti i suoi scritti. Lezioni registrate, appunti di articoli, libri, rapporti di ricerca. Ha scritto solo due libri, a mia conoscenza. Il suo lavoro di sociologo è stato pratico-teorico. Cioè molto legato all'operare, anche se sostenuto da teorie e riferimenti solidi.

Il suo è certamente un pensiero sistematico, ma questa sistematicità la si può ricavare dalle molecolari tracce scritte e dal suo parlare. Solo il filo della memoria può tentare di mettere assieme tutto questo.

Io mi sono fatto una idea di questo pensiero, perché ho a lungo frequentato le sue riflessioni, le sue argomentazioni, il suo modo di connettere esperienza personale e flusso della storia.

Il mio modo di rendere onore alla sua memoria ed al suo valore è quello di rendere disponibili queste tracce frammentarie.

Forse qualcuno rintraccerà queste pagine e potrà aggiungerle ai propri ricordi e magari aiutarmi a "scolpire" ancora la sua persona attraverso altre tracce biografiche.

Ho lanciato nella rete questo ricordo: sarei molto grato a chiunque volesse inviarmi ricordi o altre testimonianze sulla sua vita ed il suo lavoro intellettuale.

9 maggio 2003, sul treno Como-Venezia

Fra i miei tratti di personalità "laterali" c'è il gusto e il piacere di dare molta importanza al caso.

Agli eventi che casualmente, cioè in modo apparentemente imprevisto, accadono assieme. Proprio per questo tento sempre di ricordare questi eventi, perchè mi appaiono carichi di significato psicologico.

Su quest i fatti Jung ha elaborato la sua teoria della "sincronicità", uno dei contributi più sapienti alle sue teorie dei rapporti individuo-società (e inconscio collettivo):

"Ho scelto questo termine perché la contemporaneità di due eventi connessi quanto al significato, ma in maniera acausale, mi è sembrata un criterio essenziale. Io impiego dunque in questo contesto il concetto generale di sincronicità nell'accezione speciale di coincidenza temporale di due o più eventi non legati da un rapporto causale, che hanno uno stesso o un analogo contenuto significativo. Uso quindi il termine "sincronicità" in opposizione a "sìncronismo", che rappresenta la semplice contemporaneità di due eventi.

Sincronicità significa allora anzitutto la simultaneità di un certo stato psichico con uno o più eventi esterni che paiono paralleli significativi della condizione momentaneamente soggettiva e — in certi casi — anche viceversa.

IN CG JUNG, LA DINAMICA DELL'INCONSCIO, BORINGHIERI 1976, p. 471

"Il problema della sincronicità mi tiene occupato ormai da parecchio tempo. Ho cominciato a dedicarmici seriamente intorno al 1925 circa, quando durante le mie ricerche sui fenomeni dell'inconscio collettivo continuavo a urtare contro nessi che non potevo più spiegare come raggruppamenti casuali o come effetti di accumulazione. Si trattava infatti di "coincidenze" legate tra loro quanto al significato in modo che il loro coincidere "casuale" comporta un'improbabilità che andrebbe espressa mediante una grandezza incommensurabile. Mi limiterò a citare a titolo d'esempio un caso che ho osservato personalmente. Una giovane paziente fece un sogno, in un momento decisivo della cura. Nel sogno essa riceveva in dono uno scarabeo d'oro. Mentre mi raccontava questo sogno, io stavo seduto voltando la schiena alla finestra chiusa. D'un tratto udii alle mie spalle un rumore, come se qualcosa bussasse piano contro la finestra. Mi voltai e vidi un insetto alato che, dall'esterno, urtava contro la finestra. Aprii la finestra e presi al volo l'insetto. Era l'analogia più prossima a uno scarabeo d'oro che si possa trovare alle nostre latitudini, ossia uno scarabeide, una Cetonia aurata, il comune coleottero delle rose, che evidentemente proprio in quel momento si era sentito spinto a penetrare, contrariamente alle sue abitudini, in una camera buia. Devo aggiungere che un caso del genere non m'era mai successo prima né mi successe in seguito; anche quel sogno della paziente è rimasto un fatto unico nella mia esperienza."

IN CG JUNG, LA DINAMICA DELL'INCONSCIO, BORINGHIERI 1976, p. 467

Rileggo alcuni ritagli di giornale di questi giorni che mi appaiono sincronici fra loro ed anche con la mia personale ricostruzione del "padre interno".

Sull' Espresso Walter Veltroni parla di suo padre:

«Mio

padre io non so chi sia stato. Dirigeva uno dei primi telegiornali ed era un

cattolico. Ma è morto che avevo un anno».

Ha

sofferto della sua assenza?

Non

subito. Da piccolo facevo le cose che credo facciano tutti gli orfani. Quando

mia madre non c

Ma

non ha chiesto, non si è fatto raccontare?

No,

non volevo rattristare mia madre. Ho avuto il coraggio di chiederle come fosse

morto quando avevo già più di trent

La

racconti ora.

-Qualche

anno fa, quando ero vicepresidente del Consiglio, mandai una lettera a tutti

i suoi amici, perché avevo l

Mi

sono arrivati 40 testi, uno più bello dell

Un'altra traccia:

In questi giorni cade l'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro. Trovo sulla Stampa alcuni ricordi del figlio Giovanni Moro:

Aldo

Moro era un buon padre. Un padre normale nella sua anormalità. Un padre

notturno. A casa c

Quando

parla di lui dice quasi sempre: Moro, non mio padre, tantomeno papà. Ne parla

a tratti, vincendo una ritrosia familiare e personale. Giovanni Moro non

appartiene alla categoria dei figli, cui guarda senza complessi di superiorità

ma anche da estraneo. Seleziona il ricordo. Ad esempio non ha visto nessuno

dei film su suo padre, ma ha letto tutti i libri. Soprattutto, ha letto i

libri, le carte, i discorsi del padre. Ha tentato di conoscerlo meglio, di

capirlo. Di continuare quei dialoghi notturni.

«Il

9 maggio di 25 anni fa ci telefonarono a casa per avvisarci. Ma non da Palazzo

Chigi, né dal Viminale, né da piazza del Gesù. Seppi che mio padre era

morto nello stesso modo in cui, 55 giorni prima, avevo saputo che era stato

rapito: da un amico. Il 16 marzo ero in università, filosofia, alla Sapienza.

Il 9 maggio ero a casa. Suonò il telefono. Risposi io. Diedi la notizia a mia

madre. Dei politici, degli uomini di Stato, dei democristiani non chiamò

nessuno. Non venne nessuno. Mancò loro il coraggio. Solo Fanfani. Ai

funerali, a Torrita Tiberina, c

Agli

amici e ai compagni di partito di suo padre, Giovanni Moro non muove «rimproveri

sentimentali». Ha però un rapporto molto severo con la memoria. Diserterà

la cerimonia della Regione Puglia per l

C

Amici

30 marzo 2003

carissimo Paolo,

che piacere sentirti! sono appena tornato da un convegno a Salerno e sto gia'

ripartendo per Padova, dunque non posso rispondere alla tua lettera come

merita: mi riprometto di farlo in settimana, quando saro' ritornato a

casa.

Nel frattempo

una ... anticipazione: la camminata in Canton Ticino

(funestata dalla peritonite di S.) ha preso il via da Faido (dove

abbiamo lasciato la tua macchina), da li a piedi siamo andati a Dalpe dove ci

siamo fatti dare la chiave per un rifugio (mi pare il Laret o Naret), dove

abbiamo bivaccato. Il giorno dopo siamo scesi in val Maggia (?) a Fusio dove

abbiamo piantato la tenda e S. ha cominciato a star male. Tu allora sei

risalito verso il Cristallina e poi sei sceso da Airolo in valle fino

all'auto: da Faido sei andato a Bellinzona, poi a Locarno da dove sei risalito

per la val Maggia fino a recuperare il sottoscritto e il malato

che abbiamo portato a Lecco (il giorno dopo e' stato operato). Insomma,

un'avventura!

Naturalmente

sono andato a memoria, per cui potrei sbagliare

qualcosa, ma riusciro' a ricostruire tutto precisamente (devo avere qualche

documentazione da qualche parte)

Per ora un caro saluto

C

28 Marzo 2003

Viaggio Como - Venezia: la mia modesta "on the Road" quasi californiana, con un po' di immaginazione.

Mi accompagnano le musiche del grande Ray Charles 1968-1975 e di Randy Newman.

Incontro G.. La mia stessa età. Una amicizia che affonda le sua radici a quando avevo 16 o 17 anni. Un rapporto che ha tenuto sui tempi lunghi, grazie anche alla condivisione del comune orizzonte politico nelle organizzazioni della sinistra.

Ci sono amicizie della giovinezza che si legano alle esperienze scolastiche: le differenti Università ci hanno fatto perdere di vista. Ma è restato il filo e la memoria. Amicizie che durano nel tempo.

Un incontro molto piacevole. Parliamo di un libro di Cesare Pavese e di una autobiografia di Hobsbawn che sta leggendo. Parliamo del mio "Diario" e così rievochiamo qualche nostra comune esperienza importante. Anzi molto importante, come il gruppo "Gioventù studentesca" che costituì una decisiva tappa per la mia maturazione all'età adulta. I miei percorsi successivi sono stati del tutto diversi, variati e continuamente caratterizzati da svolte. Ma quei due o tre anni hanno inciso molto nel chiarirmi di andare oltre alla soggettività individuale. Anzi nella fatica di fare andare assieme soggettività e partecipazione al mondo storico.

Mi suggerisce anche di vedere alcune pagine del libri di Natoli "Stare al mondo". Ci trovo questo pensiero:

"La condizione umana s'identifica con lo stare al mondo. E una vita riuscita con il saperci stare. "Stare al mondo" vuoi dire, ' per i singoli e anche per i diversi gruppi umani, semplicemente venirsi a trovare in esso: per necessità o per caso poco importa, ma di certo indipendentemente da ogni individuale volere.

Ma "stare al mondo" significa anche muoversi in esso, percorrere in lungo e in largo la terra - e ormai si può dire non solo questa -soggiornando in spazi diversi, per tempi diversi e tuttavia nella condizione di essere sempre e inevitabilmente situati. E tutto questo in un arco solo e unico di tempo: quello della nostra vita. Ogni vita sboccia e sfiorisce in uno "spazio-tempo" di essa più grande, in periodi che siamo usi chiamare epoche.

Per vivere bene è allora necessario sapere abitare il proprio tempo, che è poi l'unico tempo che ogni uomo ha a sua disposizione."

27 marzo 2003

Caro C

non so se ti arriva questa lettera

ho rintracciato fra i miei appunti il tuo indirizzo, ma credo che sia di molto tempo fa e queste tecnologie sono molto mobili. Quindi potrebbe perdersi

Se invece ti trovo vorrei dirti poche cose molto "personali"

Non so se capita anche a te. Ma alla mia età viene voglia di tirare qualche filo attorno ai ricordi

Sto facendo una specie di diario della memoria. Che fra l'altro redigo sul mio sito, in una parte un po' appartata, sperando che non siano in molti quelli che andranno a leggerlo.

In un viaggetto brevissimo che ho fatto a Trento con Luciana (mia moglie) ho ripercorso i luoghi che ho conosciuto nel 1969-1971 (32 anni fa)

Ti allego un pezzo di quel diario. Che forse arricchirò di altri particolari: devo ancora annodare i fili

Ma ti scrivo per un motivo ancora più preciso: vorrei che tu mi dicessi su quali montagne svizzere abbiamo fatto quell'indimenticabile avventura (non i ricordo in quale anno: mi potresti aiutare anche in questo?)

E' uno dei ricordi più belli della mia vita

Un ricordo di vera amicizia. Che ritrovo in certe pagine di Stephen King.

Mi piacerebbe guardare quel giro sulla cartina e scriverci attorno quello che riesco a riprendere dai recessi della mia mente

ti ho cercato anche su internet, attraverso Google. Vedo che sei un professore affermato e che lavori su tantissimi progetti.

Per me Internet è una continua esperienza intellettuale. Attraverso la rete ho recuperato pezzi importanti della mia vita

fatti sentire se puoi

ciao

21 Marzo 2003

Sono giorni di guerra. Gli Stati Uniti di Bush (repubblicano e quindi di "destra") e l'Inghilterra di Blair (laburista, e quindi di "sinistra") hanno attaccato l'Irak per impedire preventivamente al dittatore di quello stato (un ammiratore di Hitler, uno spietato annientatore dei suoi avversari, un volgare assassino che lì è capo di stato) di diventare sempre più pericoloso per la sicurezza mondiale.

L'opinione pubblica mondiale è divisa. Sembra che tutti siano contro questa guerra e che tutti tirino fuori la loro antipatia e talvolta il loro odio per gli americani. Come sempre la guerra divide in profondità., alimenta chiusure di pensiero, impedisce l'analisi dei fatti, rafforza le proprie convinzioni, manda a galla gli umori più irrazionali.

Io mi oriento rileggendo la storia del Novecento. Andando a ricercare tracce nel passato storico, soprattutto attorno agli anni Trenta. Rivedo il concetto di "guerra di liberazione" che appartiene al lessico della sinistra e che è caduto nell'oblio, in questi tempi di perdita della "memoria storica". Verifico che Stati Uniti ed Inghilterra sono gli unici stati che, in tutto il Novecento, non solo non hanno vissuto le dittature fasciste, naziste, comuniste, ma le hanno combattute con loro morti anche per noi. Nell'Italia divisa in due dopo il 1943, per sfondare la Linea Gotica che i tedeschi avevano organizzato fra i nostri due mari in meno di due anni ci sono stati 45.826 morti americani e 17.500 fra inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, indiani, brasiliani, polacchi. Ancora in Italia i cimiteri militari alleati sono 130: 10.950 tombe a Nettuno, 5.811 a Falciani (FI). Per liberare l'Europa da Hitler durante la seconda guerra mondiale sono morti 221.484 americani.

La rimozione della storia è provoca in me malinconia e depressione. Ho sempre pensato che Primo Levi si sia suicidato proprio perchè non ce la faceva più a tenere desta la memoria dell'Olocausto. La vedeva affievolirsi man mano che morivano i protagonisti della più grande intenzionale tragedia di massa della la storia dell'umanità

Però intreccio anche qualcosa di molto più personale. Infatti questo evento mi richiama alla memoria mio padre. Non capita spesso e quindi voglio inseguire qualche ricordo.

Nato nel 1917, cresciuto in modo autoritario da un padre autoritario durante una dittatura autoritaria. La sua storia personale ne ha costruito il carattere. Ma la cosa che ora metto più a fuoco è un pezzo dei suoi vent'anni. Attorno al 1936 viene cacciato di casa da suo padre e obbligato alla leva militare volontaria (che allora durava 4 anni) così quando avrebbe dovuto finire il suo periodo militare è cominciata la seconda guerra mondiale, con il risultato di impegnare ben 9 anni della sua vita nell'esercito.

Credo sia stata una dura esperienza di crescita nella sua fase di "maturità" che ne ha condizionato gli affetti, i suoi rapporto con il mondo, le sue capacità di genitore.

L'ho conosciuto politicamente qualunquista. Votava liberale, ma in generale era lontano dalla politica, come se non lo riguardasse. E vedeva in me (frequentante l'Università di Trento nel 1969 e poi dirigente del PCI di Como) quasi un pericolo. O comunque un suo ulteriore fallimento esistenziale: non ho mai fatto nulla che lui desìderasse. E comunque non era in grado di chiedermi nulla, tale (purtroppo) è stata la mia distanza da lui. O meglio la nostra reciproca distanza.

La cosa bella e interessante è che recuperato un rapporto filiale con lui solo dopo la sua morte. Inseguendolo nella sua autentica passione per la musica e la letteratura americana.

E qui si fissa il ricordo. Lo "vedo", a Napoli, mettere negli zaini e nei suoi bauli i dischi 78 giri di musica jazz (Louis Armstrong, Duke Elligton, Glen Miller, le grandi orchestre degli anni trenta, e chissà quali altri ) e i libri degli scrittori americani (come "Americana" la storica antologia di Vittorini, di cui conservo ancora la copia autentica, i romanzi di Faulkner, Caldwell, Steinbeck, Hemingway, Cain). I dischi a 78 giri non li ho più: ma occupano diversi piani di scaffali i tantissimi 33 giri, con le sue annotazioni.

Le sue cose ancora più emozionanti sono i libri. Con le date degli acquisti, con la sua bellissima scrittura di disegnatore.

E mi chiedo cosa passasse nella sua mente quando (rischiando, perchè per il fascismo e il nazismo, quella era arte "degenerata") lui interagiva con quel mondo. Con l'America, con quella cultura.

Io credo anche che lui, quando fu fatto prigioniero degli americani, nell'Italia del Sud, la prima ad essere liberata dalla doppia dittatura fascista e nazista, si sentì rinascere. La liberazione dell'Italia coincise con la sua liberazione. Con un nuovo ciclo della sua vita.

Che strana è la vita. Andrò a trovarlo al cimitero, per chiedergli queste cose. E sentirò una della antologie di Duke Ellington, il musicista che lui ha sicuramente più capito e amato.

Marzo 2003

Appunti per la "colonna sonora della mia vita"

|

INFANZIA |

Torno mio padre e i jazz

Costa Azzurra |

L. Armstrong "eba briba.." no duke ellington: lo scopro dopo

modugno vecchio frack fred buscaglione |

|

ADOLESCENZA |

|

roberta |

|

UNIVERSITA' |

|

Leo ferrè J. Brel De Andre' Svampa Jannacci Battisti |

| MILITANZA POLITICA |

Nannini

Dalla |

|

| quando , perchè ? | Ray Charles | |

|

|

vicenza perugia |

petrucciani j lewis k jarrett |

| PRE - VECCHIAIA |

fortunatamente la scoperta della più grande cantante della storia

umana: Nina Simone

ma anche una ricerca dei nuovi musicisti/musicisti: Nora Jones; Katia Melua; Amalia Grè .. |

appunti per "i film della mia vita"

|

scent of woman |

la scena del ballo

|

|

pretty woman |

il ritorno di richard gere

|

|

mia adorabile nemica |

il vigile

|

| la meglio gioventù | lo cascio, in più punti |

21 febbraio 2003

A Venezia per le tesi. Nella magnifica aula magna di Ca' Dolfin, con le sue tracce di un passato aristocratico e ora riconvertita a funzioni di rappresentanza. Per la cura della "immagine" della organizzazione universitaria, come direbbe Norman.

Alla sera arranco al cinema Rossini. Mezz'ora di cammino, per calli e ponti, mentre il buio svuota la vecchia Venezia. Il film è "Ricordati di me" di Muccino, che con questa opera rivela un talento che, spero, darà altri frutti.

Una famiglia, con i legami e le scelte che l'attraversano. I rapporti moglie e marito, i loro rapporti con i figli, i rapporti fraterni. "Nodi" come diceva Ronald Laing.

Ma nel film c'è anche il mondo esterno al microcosmo familiare. I progetti individuali di ciascuno. Rapporti di segno e intensità diversi: forti, impellenti, egoistici, strumentali, necessari. Spinte centrifughe verso l'esterno che convivono con gli affetti familiari. Fare stare assieme tutto è difficile. Ma così è la vita: progetti individuali da mediare continuamente con altri valori, altre esigenze, altri vincoli, altri piaceri.

E a dare un tocco di pennello su questo "ritratto di un interno di famiglia" c'è il cane. Sempre lì, disponibile, carico solo del suo amore istintuale.

I terremoti relazionali e psicologici di quelle persone si confrontano con la sicura presenza del cane. Amico qualunque cosa accada.

Mi confermo che in un quadro o in una fotografia occorre guardare soprattutto i particolari per apprezzare il messaggio complessivo.

12 febbraio 2003

Mi arriva una belle lettera.

La rete di internet avvicina. Avvicina percorsi diversi.

E' come incontrarsi nei campi e campielli di Venezia.

Gentilissima Carla Giacomozzi

sono felice della sua lettera

Ogni persona che cerca la memoria e le tracce di Laura Conti è per me un (nel suo caso una) compagno di viaggio

Sì: La condizione sperimentale allude alla sua esperienza nel lager di Bolzano. Laura me ne parlava, ma senza ampi approfondimenti . Ho solo due ricordi nella mia memoria: il racconto di una topa che aveva fatto i suoi piccoli "nelle orecchie" di Laura e un brutale guardiano che toglieva gli occhi dei deportati. Il libro è una trasposizione con forti intenzionalità letterarie. Non un documento storico.

Se le interessa un'altra bellissima opera letteraria le consiglio Cecilia e le streghe, Einaudi. E' incredibilmente"attuale".

Se lei troverà notizie su questo periodo della sua vita mi piacerebbe darne memoria anche sul mio sito. Magari potrei cominciare con una memoria sul lager di Bolzano: forse lei ha già un suo articolo. Io ho solo il libro "Si fa presto a dire fame" di Pietro Caleffi, Mondadori 1967, che annota alcuni ricordi di Laura.

Intanto la ringrazio per l'annotazione sulla fondazione Micheletti di Brescia, che non ho ancora avuto l'occasione di andare a vedere

Ho intenzione di andare avanti nella mia ricerca e di allacciare vari fili della sua fortissima presenza: politica, scientifica, letteraria. La terrò informata

Grazie per avermi scritto

ci risentiremo

cari saluti

Paolo Ferrario

egregio professore,

stamane cercavo info su laura conti e ho trovato anche il suo sito.

bravo, io non ho avuto la fortuna di incontrarla e me ne rammarico particolarmente perché l'avrei intervistata.

laura conti era stata deportata nel lager di bolzano, e vi era rimasta per 8 mesi, e io mi occupo proprio di questa parte di storia della nostra città (bolzano).

ho letto che una parte degli scritti (non so se quelli "politici") di laura conti sono conservati alla fondazione micheletti di brescia.

lei ne sa qualcosa?

ah, dimenticavo di dirle che in una libreria ho trovato una polverosissima copia di un libro di laura conti "la condizione sperimentale" in cui - probabilmente al 99,99% - descrive la sua esperienza di deportazione nel lager di bolzano, ma senza mai collocare geograficamente i suoi ricordi.

saluti e grazie!

carla giacomozzi

Venezia - Milano 15 Febbraio 2003

E' sabato. Arrivo a Milano alle 21. Dopo due giornate di lavoro e stanchezza da vecchiaia e da strapazzo.

Nel grande atrio della stazione vedo la vecchia "barbona", con il suo cane. Anzi cagnolino: nero e marrone. La guardo con stupore, perchè l'ho sempre vista a Venezia, con il suo carrello da grande magazzino (la sua casa) e il cane dentro il cesto.

Guardo la vecchia. Lei non mi vede, è chinata in avanti, come per trattenere il poco caldo. Ma la cosa straordinaria è che il cane mi vede, si ferma, incrocia i miei occhi e la tira con il suo guinzaglio. E' come se mi avesse riconosciuto per tutte le feste che gli avevo fatto le altre volte. So che non può essere così, ma io gli dò questo significato, perchè il cane mi cerca con insistenza.

Svuoto le monete che ho in tasca e le dò alla vecchia, mentre il cane mi festeggia con le zampe anteriori alzate. Scopro perchè la vecchia è qui: sta aspettando il treno di Ventimiglia per Venezia. Per dormire sui vagoni, al caldo. Credo tollerata anche dai controllori.

E' quello che mi sembra di poter chiamare "vita interstiziale". Mi sembra che gli anfratti della vita siano tanti. Ma quando gli aspetti sommersi della vita mi vengono addosso con tanta impellenza resto attonito.

Fra questa donna e il suo cane c'è un amore per la vita che ha dell'impossibile. Il cane si chiama Boby e la vecchia lo ha anche coperto con il paltoncino di panno. Una finezza da cane "ricco" per un cane randagio.

Per questi due simbionti vorrei per un attimo avere la grazia poetica di Sandro Penna per dire l'attimo.

Questo episodio mi ha ancora ricordato quello straordinario racconto di Doris Lessing sul rapporto di una vecchia barbona con il suo gatto: il gatto che cacciava i piccioni e li portava in pasto a lei. Una immagine che solo la grande Doris poteva raccontare in modo affettivo e impressionistico senza scadere nel patetico.

Infine trovo un altro insegnamento i questo episodio. Quando tutto l'umano ed i sociale si ritira, quando affetti, lavoro, storia diventano esili o inesistenti, quando la solitudine è l'unica compagna, quando l'"altro umano" non c'è più perchè si rinchiude nei propri territori. Ecco, allora l'animale dà tutto se stesso. Con il suo istinto dà quel calore che sembra impossibile poter ritrovare. Per il cane Boby la vecchia barbona è il tutto. E così per lei

Spero di rivederli ancora.

1 febbraio 2003

Il Convegno di Liberal, Todi 1 febbraio 2002

Strana sincronicità: oggi, del tutto per caso, ascolto per radio le relazioni ad un convegno (tenuto nella città di Todi) dagli intellettuali che fiancheggiano la destra che governa l'Italia,, dove fa un intervento anche C.R. (che tanto ha contato nella mia vita e che proprio per questo mi provoca incredulità e profondo dispiacere) e, nello stesso lasso di tempo, leggo le pagine di un "saggio biografico" di Bruno Schacherl. Quest'uomo è un tipico esponente dell'intellettualità di sinistra del secondo Novecento: letterato, traduttore di libri, giornalista, direttore dello straordinario inserto " Il Contemporaneo" di Rinascita che molto ha contribuito alla mia formazione ed abitudine allo studio nei nei miei vent'anni. Un impasto, oggi sconosciuto, di cultura e impegno politico.

E' veramente un episodio sincronico. Due eventi che casualmente mi vengono addosso e si intrecciano in una giornata abbastanza qualsiasi e che mi fanno affondare nella mia memoria biografica e storica.

Leggo fra le pagine di Schacherl:

Roma, aula magna del Liceo classico Virgilio, primavera 1995.

«Prima di parlare di II rosso e il nero di Stendhal, il libro che siete stati invitati a leggere e a discutere oggi con me, io vi devo presentare un ragazzo. Ha poco più di diciassett'anni, più o meno come voi. Di famiglia borghese, ha fatto prima gli studi privati con un prete pedante e reazionario, e proprio in pieno periodo di rivoluzione. Poi ha completato il primo liceo aperto nella sua città di provincia. Bravo in matematica, perché gli servirà per passare l'esame senza il quale non potrebbe frequentare la grande Scuola politecnica, fucina dei giovani quadri del giovane stato repubblicano. Adesso è a Parigi, con un piccolissimo procuratogli da uno zio, grande burocrate e futuro organizzatore di tutta la logistica della Grande Armée. Napoleone, ancora primo console, decide la seconda campagna d'Italia. Il ministero lo segue. Il nostro ragazzo varca le Alpi, sente le prime cannonate. A Ivrea (o a Novara?) scopre l'opera lirica di Cimarosa, che lo incanta, e più lo incantano le belle donne milanesi che impazziscono per gli ufficialetti invasori. Italia e Napoleone: è l'imprinting di tutta la vita di quel giovane. Il suo nome è Henri Beyle. Quarantanni più tardi detterà lui stesso l'iscrizione che figura sulla sua lapide al cimitero di Montparnasse: «Enrico Beyle, milanese. Quest'animo visse, scrisse, amò...». Ma per voi e per tutti Henri Beyle è ormai Stendhal. È stato lui ha creare quello che io definisco il romanzo. Con il libro che ora discuteremo e in seguito con la Certosa di Parma, con le Cronache italiane e altre splendide pagine narrative incompiute».

Così cominciava la mia introduzione, davanti a una bella assemblea di ben tre classi di quel liceo. Un mio nipote, figlio di mio figlio, che frequentava l'ultimo anno, aveva detto alla professoressa che suo nonno aveva tradotto Stendhal. Di qua l'invito.

A tradurlo io ero arrivato per gradi; ma ancora una volta, per caso. Non che fosse una mia scoperta tardiva. Il rosso e il nero lo avevo letto da ragazzo. Dirò di più: me lo aveva suggerito mio fratello, più giovane di me. E da allora credo di pensare che sia il libro più grande per un giovane. Se giovane vuoi dire ribelle alle costrizioni sociali, familiari, politiche. Durante la resistenza, trovando quel titolo nei piccoli scaffali delle case operaie, tra II tallone di ferro, i Miserabili e La madre, mi ero convinto che non stesse lì soltanto per il titolo, che allude alla netta contrapposizione di forze politiche, ma che avesse quasi la funzione di indicare le prospettive di una letteratura - come dire? -di classe, della classe che stava lottando contro i fascisti.

Posso tuttavia citare, a conferma di questo segno giovanile, un altro episodio. Quando la mia traduzione uscì in un'edizione riservata agli abbonati dell'«Unità», io ero redattore capo del giornale. Un pomeriggio, venne a sedersi accanto a me un ragazzo. Avrà avuto allora tredici o quattordici anni. Era Giuliano, figlio di Maurizio e Marcella Ferrara, per lunghissimi anni miei carissimi compagni di lavoro, rientrati da poco da un lungo

soggiorno in Russia. E a Mosca il ragazzo aveva fatto le elementari. A parte il suo nome che quasi lo predestinava, credo che Giuliano avesse scoperto Stendhal proprio allora. Voleva discuterne con me. Non posso ricordare i dettagli di quella chiacchierata. Oltre all'impressione che mi restò della grande intelligenza del mio giovanissimo interlocutore, vi trovai la conferma di quanto fossero davvero giovani e insieme pieni di futuro quegli happy few, quei pochi fortunati (del suo tempo ma anche del secolo successivo) ai quali lo scrittore dedicava le sue opere. I pochi fortunati (la formula sta nell'Enrico V shakespeariano) erano i napoleonidi del suo tempo nero, i rivoluzionari di un domani.

(Ora che quel domani è già passato, non avrebbe molto senso mettere a fuoco quell'episodio. Dall'uomo pubblico e dal grande e spregiudicato giornalista che quel ragazzo è diventato, posso solo immaginare che la sua ammirazione per quel romanzo venisse, se non esclusivamente, soprattutto dalla seconda parte. Là dove Julien Sorel, diventato segretario di un potente ministro, viene coinvolto negli intrighi politici della Restaurazione, pur essendo in grado di valutare con lucida e disperata consapevolezza tutte le loro miserie...).

citazione tratta da: Bruno Schacherl, Come se, Edizioni Cadmo, Fiesole 2002, pag. 67-68

Questo ricordo mi ha molto colpito. Mi ha fatto capire alcune cose del tempo presente. Oggi l'informazione in Italia è in grande sofferenza, essendo stretta fra due monopoli dominati dalla stessa mano potente. E così per resistere occorre guardare ascoltare la trasmissione giornalistica di Luca Sofri e di Giuliano Ferrara sulla cosiddetta "Sette", una televisione chae avrebbe dovuto essere libera, ma che è stata subito azzoppata all'inizio del suo progetto. Comunque, dopo l'uccisione informativa del giornalista Enzo Biagi, è una delle poche possibili via di approfondimento: cinque ore alla settimana su argomenti animati da interlocutori esperti.

Tuttavia ogni volta che vedo la luciferina cattiveria intelligente di Ferrara mi chiedo cosa possa essere successo nella sua biografia per avere così dannatamente sviluppato un odio ("totale e intensissima avversione verso qualcuno") verso la sua infanzia e adolescenza. Suo padre è stato direttore dell'Unità, lui stesso è stato dirigente del Pci a Torino. Attratto dalla intelligenza e respinto dai contenuti delle sue riflessioni non so rispondermi. Io che avrei voluto avere padri di quella tempra e di quel coraggio.

Lo scritto di Schacherl è quindi una illuminazione: stare con il potere "pur essendo in grado di valutare con lucida e disperata consapevolezza tutte le loro miserie". Spaventosamente cinico, ma razionale.

In tutto ciò (ed anche negli intellettuali che sostengono un governo reso coeso dalla ricchezza di un miliardario che trasuda autoritarismo e di cui fanno parte gruppetti che drammaticamente richiamano alla memoria le squadre del Klu Klux Klan) ci vedo solo un antico tratto della cultura politica degli italiani. Quella del "trasformismo", che da metodo di governo inaugurato da Agostino Depretis nel 1876, oggi è diventato un tratto integrante della cultura di professionisti, giornalisti, professori.

Diceva bene Giovanni Carducci: "Trasformarsi da sinistri a destri senza però diventare destri e non però rimanendo sinistri". Ho pescato questo straordinario frammento sul Nuovo Dizionario Etimologico Zanichelli)

Faccio alcune ricerche fra i miei libri sul "trasformismo" e trovo questa importante ed attuale argomentazione:

"Società

civile che per tutta la stona italiana si presenta tormentata da fratture

assai profonde, dalla contraddittoria natura di quello che Gramsci chiama il

« blocco storico » all’ interno del quale nessuna componente riesce a

divenire definitivamente egemone.

Ad una situazione di stallo cosi protratta nel tempo, ci pare che la società italiana abbia saputo soltanto proporre due tipi di soluzione: da un lato un parlamentarismo estremamente debole, in cui la classe politica non ha ne la forza né e risorse per intervenire a risolvere le fratture della società civile ed e costretta a limitarsi ad una mediazione meramente politica, verbale, trasformistica, dall'altro la soluzione autoritaria, sovente prospettata, di rado, data la debolezza dell’ apparato dello Stato (burocrazia, esercito, magistrati) attuata con successo. Perfino sul fascismo, si può dire che le contraddizioni della società civile abbiano a lungo finito per avere la meglio”

(citazione tratta da: Dizionario di politica, diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Tea-Utet, p. 1182

Questo testo di Alfio Mastropaolo è stato scritto nel 1983. Coglie un aspetto di verità storica, ma oggi andrebbe corretto e rivisto alla luce dell'autoritarismo televisivo: forse (speriamo: forse) non occorre più la violenza della polizia e dei tribunali speciali (quelli che hanno sepolto in un carcere fino alla morte un grandissimo intellettuale come Antonio Gramsci). Bastano le continue e martellanti esternazioni dei vari comici, presentatori, cantanti, "cittadini comuni" ballerini che occupano i vari talk show per creare un "autoritarismo morbido".

E' per questo che trovo tremendamente debole e cieco il ragionamento del mio indimenticato mentore C.R. Egli, con acume, contrappone un indispensabile "valore di coesione" ad un opposto "principio di dissoluzione" presente nella cultura pubblica italiana e mondiale. Anch'io rilevo questa presenza. E' anche per questo che, con fatica ed incertezze, ho dolorosamente preso le distanze dalla mia storia politica (Pci, Pds, Ds): vedo troppa incoscienza e troppi narcisismi dissolutori che stanno distruggendo la pur lontana probabilità di vincere le prossime elezioni ed allontanare l' amarissimo calice che politica della destra italiana sta propinando alla opinione pubblica ed ai suoi orientamenti culturali

Ma poi rimango del tutto allibito quando un uomo di ampie letture come C.R. dice di riconoscere un indispensabile riconoscimento di un "principio di autorità" (che a suo dire sosterrebbe il necessario valore di coesione) nell'attuale vittoria della coalizione di Centro destra. Dimenticando di quali PARTI essa è composta (liberismo selvaggio, avvocati, ex democristiani - sicuramente i migliori - ex socialisti vendicativi, montanari di scarsa alfebetizzazione che hanno sostituito il cappuccio del Ku Klux Klan con camicie e fazzoletti verdi; ex fascisti che fanno prendono le distanze dalle leggi anti ebraiche del 1938 solo da qualche anno). Lo stupore e l'incredulità di quella affermazione consiste nel fatto che (evidentemente) il principio di coesione è rappresentato fisicamente e simbolicamente da un personaggio come Berlusconi. Se parliamo di soldi e potere questo è indubbio. Se amplifichiamo a compito storico c'è solo da stupirsi che si possa anche solo lontanamente mettere assieme le due cose: progetto collettivo (unire) e persona (Berlusconi)

Brutti tempi. Bruttissimi tempi se anche persone dello spessore culturale ci C.R. trovano un contesto comunicativo dove fare questi accostamenti. Davvero brutti tempi. Bruttissimi tempi. Mi resta da vivere ancora vent'anni, se tutto va bene. Speriamo che questa fase passi e si arrivi a un paesaggio socio-culturale più respirabile. Altrimenti era infinitamente meglio "morire democristiani".

Sono alla fine di questa pagina di diario. E ritorno alle pagine di Bruno Schacherl. Quanto mi ritrovo bene, dopo tanto malessere .... Come è bello ritrovare il ricordo di Mario Spinella. ... Come è bello ricordare ancora Laura Conti, di cui contribuirò con E.S. a rinnovare la memoria politica a scientifica ... Come sarà incoraggiante leggere le biografie della raccolta "La mia Italia" di Norberto Bobbio (con i ritratti di Francesco Ruffini, Renato Treves, Concetto Marchesi; Ferruccio Parri, Sandro Pertini; Massimo Mila, Lelio Basso, Enzo Enriquez Agnoletti, Carlo Casalegno, Giovanni Spadolini, ...)

C'è stata un Italia migliore e c'è. Sommersa ma c'è. . E' minoritaria. Ma esiste. Però non era a Todi, al convegno 2003 degli intellettuali delle nuove destre.

31 dicembre 2003

Fine anno 2003: proponiamo ai nostri contemporanei un pensiero per il 2004:

Nell’instabilità

del tempo presente

“Bisogna

disfarsi degli alibi, bisogna afferrare

il proprio limite e mantenersi entro questo confine. Per fare questo è

opportuno agire un po' di meno e pensare di più. Stare presso di sé. Non se

ne ha la pazienza. Si crede di stare meglio se si sfugge ai problemi: al

contrario, l'uomo trarrebbe maggior vantaggio se divenisse capace di ciò che

Seneca chiamava la conversio ad se, se si raccogliesse per computare la

propria potenza, acquisire competenza del suo desiderio e padroneggiarsi.

…L'instabilità del presente non è di per sé negativa, può essere emancipante. L'artificiale ha allentato i vincoli della necessità e ha aperto per gli uomini un universo impensabile di possibilità. L'uomo d'oggi è sempre meno costretto a vivere conformemente a una legge e tuttavia non può farne a meno. Per questo è obbligato sempre di più a divenire legge a se stesso e può volgere a proprio vantaggio le indeterminazioni del presente se non si lascia sedurre dal senza-limite a cui l'epoca stessa lo chiama.

A

differenza di quel che comunemente si crede, l'instabilità del mondo può

rivelarsi per l'uomo contemporaneo come un'occasione finora mai pienamente

sperimentata. È vero, corriamo a ogni momento il rischio di essere

espropriati da noi stessi. Tuttavia mai come oggi possiamo

trovare in virtù nostra la nostra misura: possiamo assegnarci, liberamente,

il limite che ci riguarda e divenirne signori.

Salvatore

Natoli, Dizionario di vizi e delle vrtù

Feltrinelli,

1996, pagg. 62 e 61